Die im November 2024 erschienene Biografie „Alfred Landecker. Ein deutsch-jüdisches Leben 1884 - 1942“ zeigt, wie ein Mann, der sich stets für einen vaterlandsliebenden, pflichtbewussten Staatsbürger hielt, mit der Herrschaft der Nationalsozialisten immer mehr ausgegrenzt, beraubt und zerstört wurde, bis ihm schließlich alle Möglichkeiten des Daseins genommen wurden. Ausdrücklich rückt Annette Prosinger, Autorin der Biografie, auch die Kinder Landeckers ins Blickfeld. Weil sie dem verwitweten Vater alles bedeuteten. Seine größte Sorge war, wie er sie vor dem NS-Terror bewahren könnte.

Ostpreußen

Geboren wurde Alfred Landecker am 4. Juni 1884 in Ostpreußen, in der Stadt Nordenburg, die heute Krylowo heißt und in der russischen Exklave Kaliningrad liegt. Sein Vater war Kaufmann und Essigbrauer, seine Mutter brachte sechs Söhne und eine Tochter auf die Welt. Die Landeckers waren gut integriert in der Nordenburger Gesellschaft – wie die meisten jüdischen Familien, die zu der Zeit dort lebten. Wie seine Brüder absolvierte auch Alfred eine Lehre als Kaufmann, doch dann zog es ihn in die Ferne. Im Januar 1913 siedelte er sich in Mannheim an, einer Art Gegenwelt zu dem behäbigen Leben in Ostpreußen.

Mannheim zu jener Zeit war eine zukunftsweisende Industriemetropole, mit Häfen, großen Chemiewerken und vielversprechenden Motorenfabrikationen. Eine Stadt, in der Juden nicht nur gut integriert waren, sondern auch einen bedeutenden Anteil am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben hatten. Landecker fand rasch Arbeit und Unterkunft. Doch schon im August 1914 verließ er Mannheim: Der Krieg hatte begonnen, und Landecker meldete sich freiwillig als Soldat. Erst 1918, nach Ende des Krieges, kehrte er von der Front zurück, nun als Unteroffizier und Träger des Eisernen Kreuzes Zweiter Klasse. Wie so viele Juden, die sich hatten rekrutieren lassen, glaubte Landecker, dass dieser Beweis seiner patriotischen Gesinnung ihn vor antisemitischen Anfeindungen schützen würde. Dass sich dies als Illusion erwies, sollte einige Jahre später zu seinen bittersten Erkenntnissen gehören.

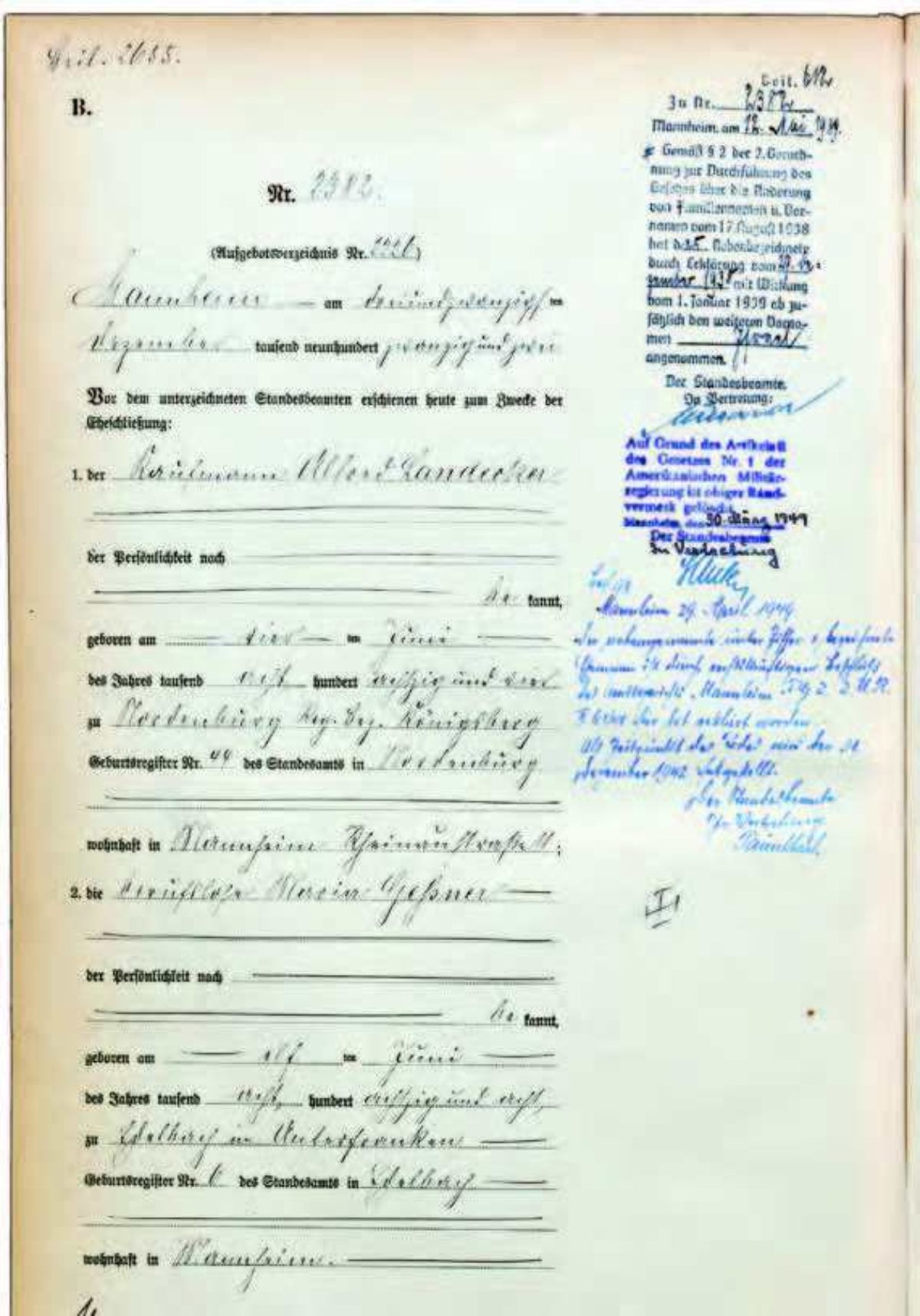

Die 20er Jahre waren trotz aller wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen zunächst gute Jahre für Alfred Landecker: In Mannheim traf er auf Marie Geßner. Dass sie katholisch war und er Jude, war für beide kein Problem. Sie heirateten, bekamen drei Kinder, Emilie, Gerda und Willi, und bezogen eine geräumige Wohnung auf dem Lindenhof nahe dem Rheinufer. Landecker stieg zum Prokuristen auf und behielt seine Stelle selbst in den Jahren der schweren Wirtschaftskrisen. Die Familie konnte sich eine Kinderfrau leisten, Musikunterricht für die Kinder und regelmäßige Besuche von Konzerten und Theateraufführungen.

Doch 1928 starb Marie plötzlich an einem Infekt. Für Alfred Landecker eine Katastrophe, deren wahres Ausmaß er zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht absehen konnte. Unterstützt von den Schwestern der verstorbenen Marie schaffte er es, den Kindern weiterhin ein liebevolles Familienleben zu bieten. Doch die zurückgewonnene Stabilität wurde mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft erneut erschüttert, und diesmal dauerhaft.

Familienbild. In Privatbesitz

Alfred Landecker mit Kindern (auf Baumstamm sitzend). In Privatbesitz

Bergstraße in Nordenburg. Sammlung Rolf Dyckerhoff; Bild bearbeitet von Vera Landecker

Heiratseintrag Landecker/Geßner. MARCHIVUM

Marie Geßner. In Privatbesitz

Familienbild. In Privatbesitz

Alfred Landecker mit Kindern (auf Baumstamm sitzend). In Privatbesitz

Bergstraße in Nordenburg. Sammlung Rolf Dyckerhoff; Bild bearbeitet von Vera Landecker

Heiratseintrag Landecker/Geßner. MARCHIVUM

Marie Geßner. In Privatbesitz

Ausgrenzung

Wie so viele in Mannheim glaubte auch Alfred Landecker zunächst, dass die Nationalsozialisten sich nicht an der Macht halten würden. Allerdings dauerte es nur wenige Monate, um das moderne, tolerante Mannheim, das ihn einst so willkommen geheißen hatte, in eine Stadt der Aufmärsche und Hakenkreuzfahnen zu verwandeln, in der Juden und Jüdinnen zunehmend ausgegrenzt und entrechtet wurden.

Annette Prosinger schildert in der Biografie in vielen Beispielen, wie die Nationalsozialisten bereits in den frühen Jahren ihrer Herrschaft jüdische Menschen in Mannheim diffamierten, quälten und in die Verzweiflung trieben. Und viele, die sich wie Alfred Landecker vollkommen integriert fühlten und ohnehin nicht besonders religiös waren, wurden nun auf ihr „Jüdischsein“ zurückgeworfen. Für diese Menschen war es umso tragischer, weil sie selbst glaubten, diesen Teil ihrer Identität hinter sich gelassen zu haben. Alfred Landecker, der dekorierte Kriegsveteran, musste hinnehmen, dass er keine leitende Stelle mehr bekleiden durfte, im Theater, Konzerten und sogar bei seinem Männergesangsverein als „unerwünscht“ galt. Und schließlich sogar einen gelben Stern tragen musste, der ihn als Jude auswies.

Mit Entsetzen erlebte er, wie seine Kinder, die nun als „Halbjuden“ registriert waren, um ihre Bildungschancen gebracht wurden: Landecker musste sie trotz ihrer Begabung vom Gymnasium nehmen. Zudem peinigte ihn die Sorge um seine jüngere Tochter Gerda: Das Mädchen litt an epilepsieartigen Anfällen. Epilepsie aber war eine der Krankheiten, die die Nationalsozialisten durch „rassehygienische Maßnahmen“ ausmerzen wollten. Die Gefahr, dass Gerda Opfer des „Euthanasieprogramms“ geworden und zwangssterilisiert oder gar ermordet würde, war so groß, dass Landecker beschloss, sich von der geliebten Tochter zu trennen: Er schickte sie nach Bayern zu seiner Schwägerin. Tante Vroni pflegte zwar innigen Umgang mit den Nationalsozialisten, aber gerade deshalb hoffte Landecker, dass sie seine Tochter beschützen könnte.

Deportation

1940 beschlossen die Gauleiter von Baden und der Saarpfalz, ihre jeweiligen Regionen „judenfrei“ zu machen und ließen einen Großteil der dort lebenden jüdischen Menschen verhaften und in das südfranzösische Lager Gurs verschleppen. Allein aus Mannheim wurden mehr als 2000 Jüdinnen und Juden deportiert. Alfred Landecker war nicht darunter, als Ehemann einer „arischen“ Frau war er von der Deportation ausgenommen. Doch dies galt nicht mehr, als die Nationalsozialisten 1942 begannen, die Pläne für die „Endlösung“, die Vernichtung der Juden Europas, systematisch umzusetzen.

Im April erhielt Landecker die Mitteilung, dass er für einen „Abwanderungstransport nach dem Osten“ bestimmt sei. Die Familie beschloss, sich zu wehren. Zusammen mit seinem Chef Anton Pott, einem Stahlbauunternehmer, der Alfred Landecker ein Freund geworden war und seinen tüchtigen Prokuristen nicht verlieren wollte, fuhren sie nach Berlin, um Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen und zumindest einen Aufschub zu erwirken. Ausgerechnet im Reichssicherheitshauptamt, von dem aus der Völkermord gesteuert wurde, hofften sie auf Gnade für Alfred Landecker. Eine tollkühne, höchst riskante Unternehmung, die zum Scheitern verurteilt war: Die Gruppe aus Mannheim gelangte nicht einmal bis an die Schwelle des Amtes, so schnell wurden sie von den Wachen vertrieben.

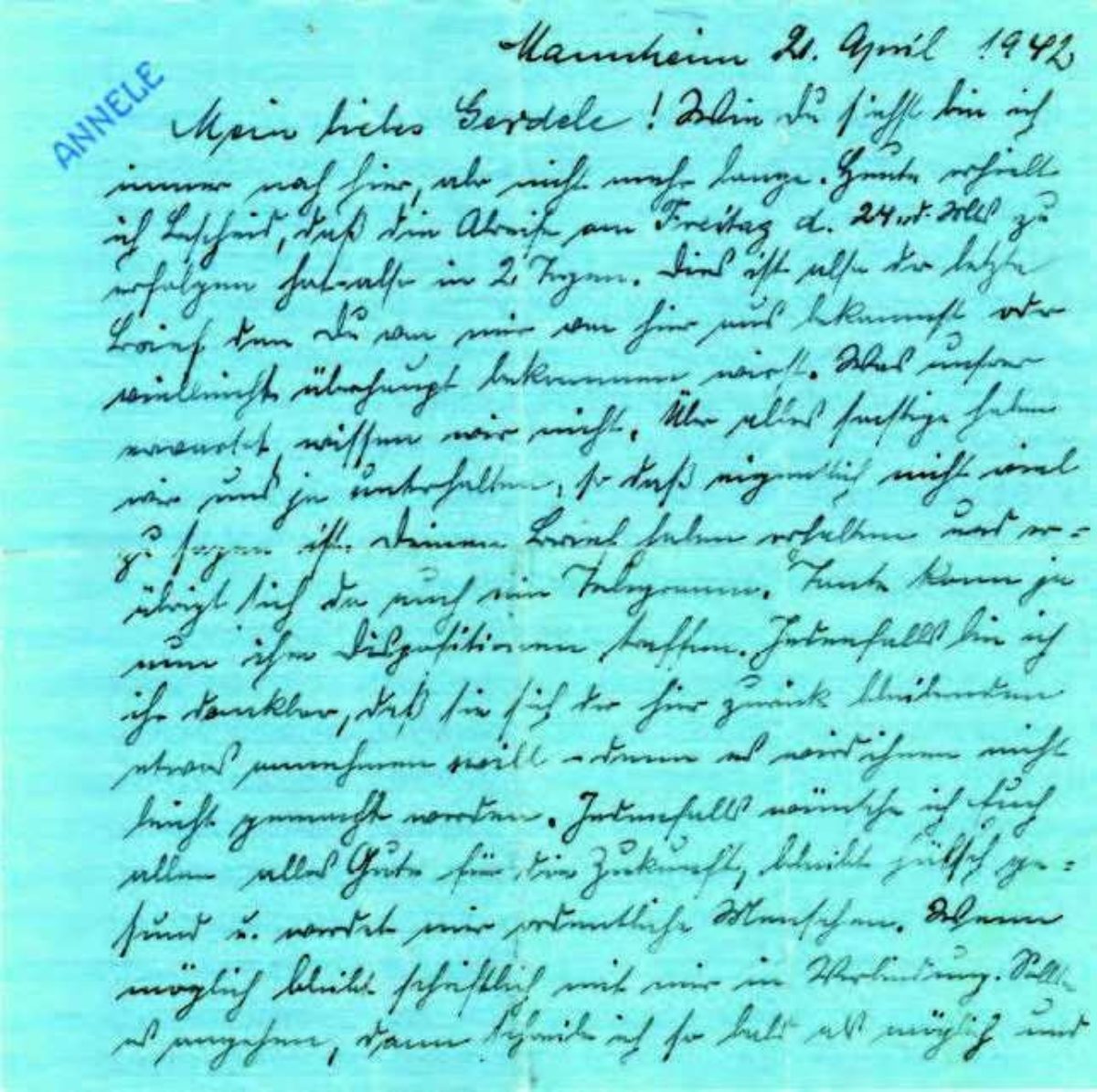

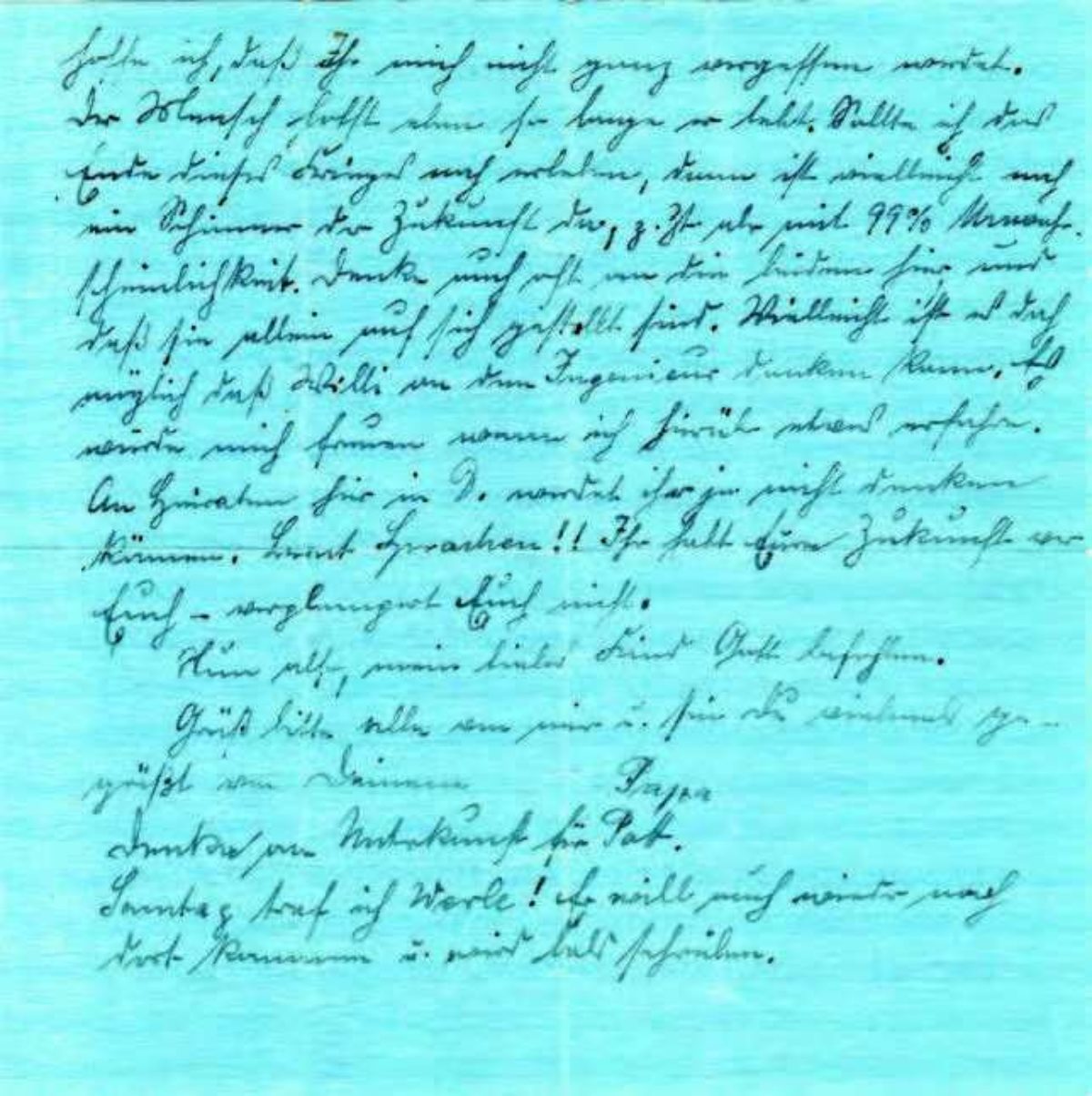

Am 24. April 1942 wurde Alfred Landecker zusammen mit 29 anderen Mannheimerinnen und Mannheimern deportiert. Sein Sohn Willi, der mit ihm in der Wohnung ausgeharrt hatte, bis die Polizisten kamen, um Landecker abzuführen, wollte ihm den Koffer tragen. Doch das lehnte Alfred Landecker ab – niemand sollte seinen Sohn mit dem Judenstern in Verbindung bringen, den der Vater tragen musste. Auch in seinem Abschiedsbrief an seine Kinder galt seine größte Sorge ihnen: „Werdet mir ordentliche Menschen“, ermahnte er die drei. Über sein eigenes Schicksal machte er sich keine Illusionen: „Sollte ich das Ende dieses Krieges noch erleben, dann ist vielleicht noch ein Schimmer der Zukunft da, z.Zt. aber mit 99 Prozent Unwahrscheinlichkeit.“

Rheinaustraße. MARCHIVUM

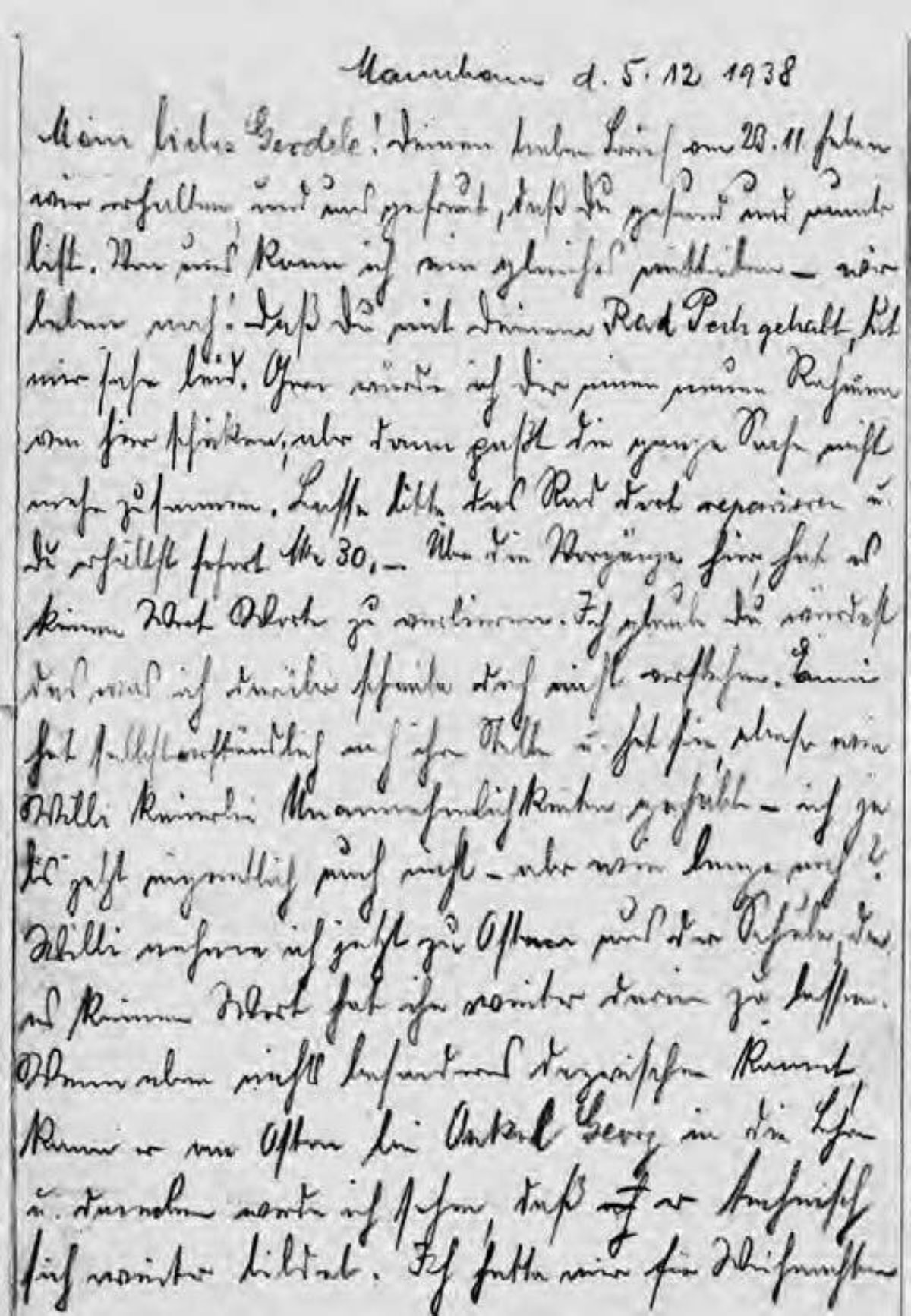

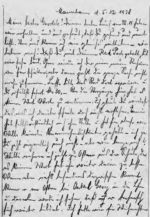

Brief an Gerda 1938. In Privatbesitz

Der letzte Brief S. 1. In Privatbesitz

Der letzte Brief S. 2. In Privatbesitz

Auszug Gemeindeliste 1940. MARCHIVUM

Rheinaustraße. MARCHIVUM

Brief an Gerda 1938. In Privatbesitz

Der letzte Brief S. 1. In Privatbesitz

Der letzte Brief S. 2. In Privatbesitz

Auszug Gemeindeliste 1940. MARCHIVUM

Izbica

Eine mehrtägige, qualvolle Bahnfahrt brachte Alfred Landecker und etwa 600 Mitgefangene nach Izbica im Osten des „Generalgouvernements“, dem von den Deutschen besetzen Teil Polens. In dem völlig überfüllten Städtchen Izbica herrschten unmenschliche Zustände. Es diente den Nationalsozialisten als Transitghetto, eine Art Wartesaal des Todes, von dort aus transportierten sie die Gefangenen in die Vernichtungslager Sobibor, Belzec oder Treblinka.

Das letzte Lebenszeichen, das Emilie, Gerda und Willi Landecker von ihrem Vater erhielten, war ein Brief im Sommer 1942, in dem er sie bat, ihm Nahrungsmittel zu schicken. Wo genau Alfred Landecker ums Leben kam, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Es könnte bereits in Izbica geschehen sein, wo so viele Menschen an Krankheit, Erschöpfung oder durch NS-Gewalt starben. Wer aber dort überlebte, auf den wartete der gewaltsame Tod durch Ersticken in Sobibor oder Belzec.

Erst im April 1949 erhielten Emilie, Gerda und Willi Landecker vom Amtsgericht Mannheim ein Schreiben, das den Tod ihres Vaters bescheinigte. Die Vernichtungslager Sobibor und Belzec, in denen Millionen Menschen ermordet wurden, existierten da bereits nicht mehr. Sie waren schon 1943 aufgelöst worden, das Gelände wurde dem Erdboden gleichgemacht und dann aufgeforstet. Die Nationalsozialisten wollten keine Spuren hinterlassen.

Nach dem Krieg ging Nordenburg mit Königsberg an die Sowjetunion. Das Zentrum des Städtchens wurde demontiert, seitdem hat der Ort ein Loch. Wo einst Rathaus, Marktplatz und das Landeckersche Wohnhaus war, ist bis heute eine Brache, überwuchert von grünem Dickicht. Alfred Landeckers Geburts- und mutmaßlicher Todesort wurden also unkenntlich gemacht und der Wildnis überlassen, auf das Gras darüber wachse. Als sollte seine Geschichte nie erzählt werden.

Doch sie ist erzählt worden. Dafür hat zuallererst die Familie gesorgt, Landeckers Kinder bewahrten das Andenken an ihren Vater, im hohen Alter schrieb sein Sohn Willi Landecker die Familienchronik, seine Erinnerungen an den Vater bilden die inhaltliche Basis für die vorliegende Biografie.

Andenken

Alfred Landecker wurde am 8. November 2023 immerhin ein kleines Denkmal gesetzt. In Mannheim Lindenhof, wo einst sein Wohnhaus stand, in der Rheinaustraße 11, liegt seither ein Stolperstein, der an sein Leben und sein Schicksal erinnert.

Er ist zugleich Namensgeber der Alfred Landecker Foundation. Hinter der Stiftung stehen die Nachfahren von Alfred Landecker. Aus der Beziehung seiner ältesten Tochter Emilie zu Albert Reimann junior gingen insgesamt drei Kinder hervor. Mit dieser Verbindung kreuzen sich zwei sehr unterschiedliche Familiengeschichten.

Während Reimann junior, der zusammen mit seinem Vater Albert Reimann senior das mittelständige Chemieunternehmen „Joh. A. Benckiser GmbH“ in Ludwigshafen leitete, überzeugter Antisemit und Nationalsozialist war, erlebte Emilie als sogenannte „Halbjüdin“ nicht nur die alltägliche Ausgrenzung durch die Nationalsozialisten, sondern verlor wegen deren Rassenhass auch ihren Vater. Heute sind Familienangehörige und Erben der Familie Teilhaber der aus den Benckiser-Nachfolgeunternehmen hervorgegangenen „JAB Holding Company“.

Mit der Gründung der Alfred Landecker Foundation wollen die Nachfahren nicht nur das Andenken an ihn bewahren, sondern auch einen Beitrag leisten zur zeitgemäßen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, zum Kampf gegen Antisemitismus sowie zur Stärkung der Demokratie.

Annette Prosinger

Alfred Landecker - Ein deutsch-jüdisches Leben 1884-1942

Wallstein Verlag

ISBN 978-3-8353-5330-5